时间:2018年12月12日下午3:00

地点:中央美术学院校史馆西厅会议室

主持人:段少锋(自由撰稿人,独立策展人)

艺术家:陈明强(中央美术学院实验艺术学院教师)

参与嘉宾:

迟丽萍(东京画廊经理)

孙骞谦(中央美术学院人文学院教师 北大哲学博士)

郭成(资深艺评人)

王欣(艺术家)

慈茹荃(艺术家)

谭斌(艺术家)

整理:周鑫(中央美术学院艺术管理与教育学院研究生)

▲沙龙交流嘉宾(从左到右):郭成 段少锋 孙骞谦 陈明强 迟丽萍 王欣 谭斌 慈茹荃

段少锋:今天很高兴,这么冷的天气大家能来参加这个讨论活动,我和陈明强2012年认识,2013年开始我们陆续做过一些艺术实践项目,后来陈明强硕士毕业之后就留校了,留校之后这段时间经过五年的积累终于以一个个展的方式回到了我们的视野,我第一次看到这些作品是发自内心的有触动,首先是感动,这些作品产生的背景是一个青年教师在自己忙碌的日常工作之外的时间里,这些作品寄托的情绪还有那么多电光火石的时刻让我心生感动,其次是震惊,陈明强用这样一种艰难和有力量的方式在过去的五年里锻造了作品,也锻造了自己。接下来的时间里我希望大家畅所欲言的来谈谈这个展览,陈明强是一个愿意接受批评的艺术家,同时也是很热衷探讨艺术本身的艺术家。

陈明强:在日常教学和繁琐的管理工作过程中,我自己慢慢找到一种比较适合这种生活和工作节奏的方法。日常闲余的时间比较零碎,所以导致我只能用这样堆积式的方式去做作品。电焊这个技术工艺允许我随时做随时停。

迟丽萍:你每天都会工作吗?

陈明强:看具体的课程安排。学校事务处理完了,我就回工作室,只要有电,天还亮,我就可以做一点。电焊需要白天做,因为晚上的话我根本看不清那个东西。

▲交流现场

郭成:我一直不知道,原来电焊为什么要遮挡?它不是用电焊光来看,而是天光在看。

陈明强:电焊机上有两根电缆线,一边是正极接着电焊钳,一边是负极接在加工的铁件上。它的工作原理是,当电焊钳上的焊条跟铁件接触的时候会形成一个短路,而这个短路产生高温,高温使它产生很强的电弧光,焊条前段的不锈钢因为高温熔化快速瞬间粘连到铁件上去。工作的过程,如果没有电焊遮挡镜,而直接看电焊光的话,眼睛早就不行了。点上去的瞬间,眼睛一定是遮住的,不点它的时候要借外在光源看一下它下一步该点哪里,这样子一直反复。

迟丽萍:但老盯着这么看,眼睛也会很疲劳吧?

陈明强:会。最近有两位朋友来看展览,都谈起栗宪庭老师策划的“念珠和笔触”展览。我后来琢磨了一下,觉得“念珠与笔触”这个提法很贴切。念珠是什么呢?在我看来,念珠的过程是不需要去想太多,它甚至可以闭着眼睛无目的的去进行。而电焊过程,在很多时候我脑袋是放空的状态,只是重复的机械地进行电焊,也是不需要想太多的这种状态。

迟丽萍:当代艺术里面做念珠与笔触的艺术家,像王光乐、丁乙、李华生,都是这样子,打格子的、划线的,王光乐的那个是抹一层再一层,大家伙的基本出发点都差不多,然后再就是一个东方人走向抽象的时候,他很自然的。老栗(栗宪庭)的文章里写的就是中国自古有这样的习惯,丈夫外出,妻子在家等候时所作的细密、繁复的针线活,纺线、织布、纳鞋底、绣袜垫……,这些繁复的劳作,在相当程度上超越了现实物质的功用,而成为艺术——心灵的平复过程。真的是像念珠一样,实际上是一种放空。

陈明强:前几年我才慢慢的意识到,这么做为什么适合自己。因为在学校做的基本上属于脑力劳动的活。比如上传下达,整理文件这样脑力劳动的活做多了之后,会有厌烦情绪。当这样的负面情绪没法排解的时候,我去做电焊金属这种重活、笨活的时候,是对身体体能的直接消耗。身体肌肉的疲劳和精神情绪的疲劳,它就在创作的过程中综合了,身心就能达到一种持平的状态。

▲《自由意志》铁合金钢板 不锈钢电焊条 2013-2016

迟丽萍:但是你在做的过程中,就比如说对造型是有你自己的要求,还是完全是随机的?

陈明强:在创作的作品中,有一部分作品的造型,比如说使用到的钢轨、钢棍、大齿轮还有金属废弃物,是不用去再想造型的问题了,基本属于借型。我越来越有一个很强烈的感觉,很多经过学院教育的艺术家会认为自己有精英审美。比如我在做创作的时候,会不自觉的考虑到点线面,造型曲线,画面构成之类的造型因素。而这一套造型逻辑是在艺术学院学习生活过程中慢慢获得的。我在2013年创作《自由意志》系列的时候,在钢板上做抽象图形,就是这个造型逻辑下的进行的。但是在2016年电焊钢轨的时候,我突然意识到,钢轨的造型逻辑,跟我的造型逻辑出发点是不一样的。一个很有意思的问题,无论是钢轨还是钢棍,它们造型出来的结果是无数的设计师和使用者,经过长期的根据实践需求和生产成本情况,最后才创造完善成那个造型,而那个造型可以说也是经典造型。我意识到自己的那种有意而为之的造型结果,不一定比日常所见的工业制品的造型结果更高级,因此,我就直接借型。

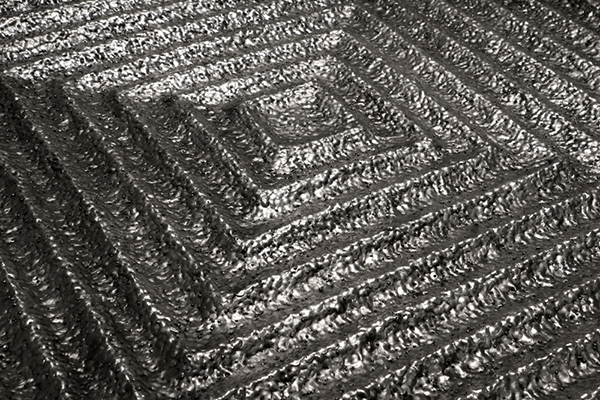

▲《剩余价值》钢板废料 不锈钢电焊条 79.5 x 134.5 x 1 cm 2016

还有一点是在创作《剩余价值》这件作品的时候体会到的,这件作品使用的钢板就是钢材加工市场裁剪完剩下的一块废料。我在废品回收站第一眼看到它的时候,就觉得这个造型有意思,钢板上的造型方圆结合,大小布局也很巧妙。可是我在用不锈钢电焊条包裹它的时候,我发现自己是被原来接受的学院精英教育的审美的给引导了。为什么?因为钢板加工师傅在裁这个钢板的时候,他考虑的出发点不是为了造型,他为的是让这块钢板的使用价值最大化。产生它的造型逻辑跟我选择它的造型逻辑是两码事。这种造型逻辑的出现,是对我原来固有的造型思维的一种扩展。所以说在创作的过程中,我有一部分作品时在借型,或者如刘礼宾老师说的“随型”。比如《沉甸甸的不朽》,就是用不锈钢电焊条去包裹一块铁矿石,造型的结果是随着石头的造型起伏变化的。从13年和18年之间,对这个造型逻辑的体会可能是稍微会比较明显一点。

王欣:以前看你作品使用的材料,比如创作的金属打磨系列,后来又都是金属的锅碗瓢盆,现在过渡到这个系列。它除了都是不锈钢和铁,还有什么东西它是有延续的吗?

陈明强:我之前的创作材料的选择是和那个阶段面临的一些生活现状是有关系的。2011年在创作金属硬币抛光《159.688克的浮云》那件作品的时候,正在读研究生,是比较茫然的时期,脑袋里想的都是如何安身立命,如何给自己找个身份的阶段。而2013年使用锅碗瓢盆创作《爱甲》的时候,正是我要和爱人结婚拍婚纱照,当时想的就是从婚姻这块角度出发做了一些创作,所以说是一个阶段有一个阶段的问题。然而毕业后这五年的创作,也是我自己生活现状的一个折射,说白了是不得已而为之的一个状态或者结果。这几年的创作,我更多的是在消耗自己,是在通过创作的过程去消耗自己的心里的有些困惑,把一些东西给它慢慢的呈现或者转换出来,是这么一个过程。

王欣:我觉得这个系列放松很多。

陈明强:这些创作,我是在弱化作品造型带来的社会学,政治学方面的理论阐述,更强调作为艺术家个人在创作过程中的体悟。

郭成:这展览对我来说还挺有同感。今天来之前我在想,就是年轻艺术家遇到很多现实的问题,包括生活,包括能不能就马上在市场上通过出售作品来养活自己。所以刚才讲到了这些生活的具体情况怎么样,我很有感触。然后我想说第二个事就是关于信念,你一直有一个信念支撑着你在这样繁复工作的情况下,还能去创作这么大量的作品,才会呈现在这个展览上。你在讨论念珠与笔触也好,你把自己放空在做焊点也好,始终还是相信艺术的,我觉得这是一个学院教育的成果。我觉得吕胜中老师任教的时候,实验艺术系还很强调这样的信念、工作方法是一整套的输出。我觉得在你这一代人身上还是能看到这样的影子。

迟丽萍:年轻人本来就不容易,题外话,老实说中国的年轻艺术家条件已经够好了。

郭成:但是我觉得教育环境没有给艺术提供一个理想的环境,包括我们现在官本位、钱本位这些成功的理念,还不是说我们的文化自信。我觉得艺术家还是会有一些这种身份上的,没有办法自我认同,确实我们可能条件会好一些,但是那种信心我觉得还是不够。

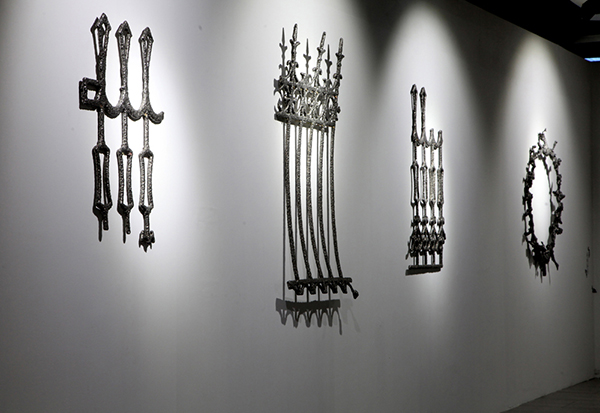

▲《金汤》展览现场图

迟丽萍:像这本画册里的物派艺术家,他们大概是应该是69年到72年吧。看他们当年的这些作品,他们基本上没有想到过要销售,而且大部分是没有保存下来。他们保持了一个非常牛的记录,他们是30年零销售,你说怎么活?所以这里边的人有好多,有比如关根伸夫,他最后开了一个设计事务所吧,开公司去了。然后小清水渐做工艺品。还有很多人都没有活到物派被市场接受,这个应该是一个常态,对各国艺术家都是一样的。

所以你看画册里,比如说把砖头挖空了,打碎了再放回去,包括那是一张纸,撕完了之后再粘回去。就说段少锋说你受物派的影响很大的,是能看出来,尤其那几个在地上的那几个,跟他们一些石头木头气息很像。

陈明强:说到影响这个问题,我在本科学习的时候通过画册就了解了一些物派艺术家的作品,07年东京画廊物派那次展览我也去看过,印象比较深。同时,在美院学习的过程中,杜尚对现成品的使用,意大利的贫穷艺术,欧美的抽象绘画和极简主义,中国民间美术中的一些传统造型观念,都是我感兴趣的。有的是属于潜在的影响。我并不想去刻意回避艺术创作中形式语言上的某些相似。有的东西真的就是在影响,这些影响随着我个人生活变化和艺术创作实践,慢慢流露出来。

段少锋:实际在这个沙龙交流之前,我写了两篇文字,基本上都是很情绪性的。因为我写关于陈明强这篇文章写得很快,之所以说是情绪性的,我认为陈明强的作品里面的情绪性也很强,我之前写过我的写作和陈明强做创作的状态有点像,我们都适用文字,对他来讲是创作来进行自我缓解,另外我可能对陈明强以前到现在这个状态是很了解的,陈明强一直做的作品是一种什么状态呢?也是属于工作量特别大的那种做法,所以给自己制造了好多困难。我去年做一些实验艺术的小项目,我后来的感触就是实验艺术其实就是要制造困难的艺术,毕竟现在廉价的实验太多了,实验性的前提是这个事情是要有难度的,甚至于有时候用一个笨的办法去尝试,否则实验的意义就打折扣了。

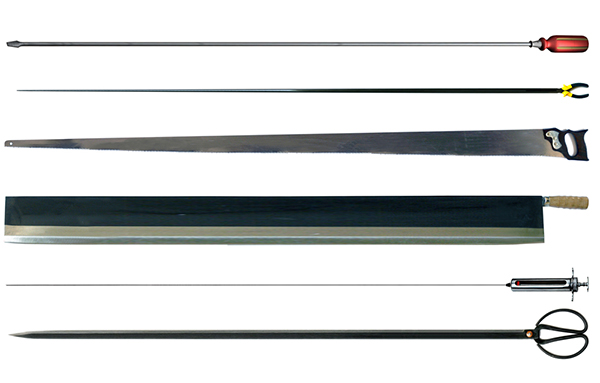

▲《有效延伸》现成品金属加工 每件200CM2008

郭成:今天我来之前,我就看过你的作品。最早的那些就是在学校做的叫《有效延伸》,觉得还是很学院。我看到你这新作品的感觉还是挺社会学,涉及拆迁,然后你选择这个符号,肯定带着一些这样的背景,它很强烈,有那种废墟的感觉,指涉非常明确。然后包括电焊这种方式,给人感觉工业化。它特别硬朗。虽然最后是一个融掉的那种效果,很有金属质感。这是我的个人的感觉,我看吕胜中老师还说到,你还做重金属的音乐,是不是?

陈明强:呵呵,吕老师是说我做的作品材料都很重金属。我有时也会反思为什么创作这些作品,包括为什么要做一些工作量比较大作品。我想可能是自己所处的环境,大家都太强调所谓的智力和观念,而我很多时候常常是一种无力感,发现这并不适合自己。所以我才选择这种消耗的创作方式。即使只是一个很小的创作出发点,也需要投入大量的时间去做。导致了我可以不用每天都去蹦想法,而是在大量的制作过程中,有时间去好好琢磨想想这个东西到底在干嘛,是这么回事。这个时候就不是说再给这个作品想阐述的问题,而是在想自己到底做意义到底在哪里?

▲《金汤》展览现场图

郭成:这个工作量这么大,我感兴趣就是什么东西支撑你做了五年?

陈明强:比较现实的事情就是如何安身立命。安身的问题暂时解决了,可是立命的焦虑只有艺术创作才能得到缓解。电焊这种工作方法真的是比较适合我的现在的工作节奏。另外电焊这种过程它会产生幻觉。

迟丽萍:就是在工作中是感觉很舒服的?

陈明强:因为它一直在闪,一直在闪。可以想象一下你周围,尤其是冬天,焊接的时候就特别不一样,周围很冷,你在焊接的时候,它是光它是热,你感觉就不一样。

▲电焊创作过程

迟丽萍:你在电焊的时候,你是会经常思绪会飞了吗?还是空的?

陈明强:经常是空的,经常是什么都不想,就这么耗着。我甚至跟吕老师说,在电焊的过程中,好像另一个自己从我身体里飘出来,站在旁边静静的看着我干活。因为我租在六环外的院子很偏,七八百平的院子只有我一个人,不论做什么都不会扰民。我的生活基本是学校和工作室两点一线。在村里跟周围人基本没有任何交际。工作室里的活物,只有两条鱼,人在那种状态里面的时候,自己与自己相处的时间会更长,反而对自己认识会更真诚一点。

慈茹荃:对你说的,我感触很深,我跟陈明强是研究生同学,上学的状态,包括这五年之后,我感觉变化是很大的。以前陈明强作品就有那种很努力,力度很强的那种感受。我这次看到他的这些温和非常的有温度的一种作品。

我们在上学的时候,那种观念的灌输,和那种你要想出来一个点子,然后要解释你的想法,这个东西在我们上学期间根深蒂固,以至于我毕业的五年之后,几乎都在摆脱这个东西。然后这次呈现出来的作品,我觉得他做的事真的是做到了一些真正的自己。他在院子里听不到其他声音,只有两条鱼的时候,这种状态才会出来的这种作品的这种属于他个人的那种感受。我觉得,我毕业之后这方面的感觉跟他也蛮像。

陈明强:在做电焊的时候,是不能听广播听音乐的。电焊的声音特别大,在那种状态中,根本听不到任何的别的声音,只有电弧的滋滋声。虽然电焊是个重复的动作,但还是需要注意力的。因为弄不好我就被烫了。我的袜子上面基本都是小洞,有时一不小心走神了,可能电焊飞溅起来的小铁球就跑到袖子里去了。

迟丽萍:所以说虽然是一种放空的状态,其实当时还是需要专注的。

陈明强:对,这种专注恰恰让我不去想别的,通过这种体力消耗和大脑的放空,第二天去上班的时候,才能稍微有正能量。

段少锋:咱俩在这方面有点像,像我写东西的状态也是这样的。你们都知道,我每天会写一篇东西。写东西的量多的时候应该到四五千字,往少说应该到一两千。真实的情况是,我写东西真没想那么多。我就是觉得这是今天应该干的事,就和你的状态是一样。至于说为什么今天找迟姐过来,主要一个是因为陈明强之前跟我谈过,他受物派的影响。第二个就是他做的作品有之前东京画廊做的展“念珠与笔触”的气质。有点那种所谓修行嘛。然后念珠与笔触是栗宪庭老师理解中国的一种特别说法。高明潞老师的说法就是极多主义。他们俩我觉得讲的是一个事儿,只是说法上不一样,一个无非是更高明潞一点,无非一个是栗宪庭一点。当然郭成站在他的角度说拆迁,可以有一些隐性因素。

迟丽萍:就是一个大环境的因素,生活中很难摒除这些。

陈明强:我现在在工作室做创作,我都尽量是往工作室外面扔东西,而不是往工作室里面拿东西。为什么?因为我上次从黑桥工作室搬到现在的六环外,整理了两个月,搬了整整12车,都是四米长的厢车。后来我控制自己少往工作室里拿东西,这种居住的不安定,不是我愿意不愿意去面对的事情,而是我在生活中就碰到的。

迟丽萍:就是我们一个生活的常态。

陈明强:没有办法的事情。

▲《爱甲》 现成品装置 影像 摄影2012-2013

段少锋:还有我看你这个作品,你之前做作品,都是日常生活中很常见东西,比如说你做盔甲,也是锅碗瓢盆。日常的这个东西,我想的是宋冬老师的物尽其用。你和宋冬老师都在日常生活和老百姓的智慧中找东西,我和陈明强说白了都是小地方来的,我们对于中国老百姓的日常可能更为熟悉,尤其是民间的那种小智慧,后来我越来越喜欢宋冬的状态,他东西其实特别不绕,特别简单。昨天你给我看的实验艺术教师那个展的画册,里面宋冬的展览作品,就是水写时间,这个作品最后是不存在的。陈明强的作品从日常生活中寻找线索的话就是这些剩余物,他用自己的劳动让这些剩余物重新有了价值。

迟丽萍:还有宋冬的无字碑。

段少锋:反正宋冬这样的作品就是告诉你一种感觉,这个感觉又说不清楚道不明。至于刚才说作品什么的特别强调观念,到最后一定要扯一个深刻的东西,就唯恐自己的作品说不出东西,我后来发现我对于深刻这个词本身越来越没有兴趣,就像我之前看采访说八十年代的大学生看书一定要看黑格尔,不看就感觉自己过时了,一定要在作品中牵扯到某种主义一样,其实大可不必。

郭成:我觉得这就是我刚才提到的自信。90后艺术家怎么生存,出现很多人,第一个就是家里有钱的,这是我们理想状态,我愿意做什么就做什么。然后第二种,什么斜杠青年,我可以又是老师又是艺术家,然后现在更多90后,就是网红像木木美术馆那个晚晚一样,我就网红,然后我做什么就我自己推了,我还没有成本。90后是这种生活方式。我们需要自信啊。60后和90后,60后是有大的抱负,做艺术是要有目的的,段少峰经常在说这事,就是我要振兴也好,类似这种大词。

段少锋:对,就是这些大词,我那天就写了篇文章说这事,以前政府说话前面都要带“我们”的。刚好是那天听梁文道讲夏目漱石的第一部小说《我是猫》,这小说的第一句就是“我是猫,还没有名字”。梁文道就说知识分子,不管干啥都是“我们”怎么样。

郭成:90后因为有这些生活方式,可以提供给他们好的支持去做艺术,然后就没有这种宏大的愿景。比如后网络也好,这些全球化背景下这些事也好。我经历了拆迁,这也是我的经历,与别人没关系,这是我身边的东西或者我自己看到的东西。这个视角我觉得也是不一样的。

陈明强:我把那些从废品回收站淘回来的金属物件,用更昂贵的不锈钢电焊条去包裹的时候,我觉得有一种拯救和小小自我治愈的状态。

慈茹荃:陈明强的作品里还是有一种崇高感,就这种东西在90后可能会很少,就是我们还是属于80后那种比较在一个夹缝里的,这种两边都有的这种感觉。

▲《一种理想的存在方式》钢轨 不锈钢电焊条 磁铁矿石展示尺寸:800×48×50cm 2016

郭成:我觉得这种崇高感还是一种悲观。

陈明强:确实有点。我用不锈钢去做作品,是想不生锈,渴望它不朽,但让我觉得很郁闷的是,我发现就算我用最好的不锈钢去做,它依然会生锈,只要是黑色金属都会生锈,只是时间的问题罢了。做久了之后明白,这就是一个很常态的宿命,没有什么是不朽的。表面再光彩夺目,总有氧化的时候。我后来慢慢地对自己这种状态是接受了的,内心虽然还有反抗和抵触情绪,但我觉得好像还蛮顺其自然的。

我对做好一些工作的总结就是逆来顺受。逆来顺受是中国很高级的智慧,就是当这个外力你无法无力去抵抗的时候,应该用另外一种方式去化解它,而不是说硬碰硬。铁金属也是一样的,铁金属是特别没有弹性的一种材料,你别看它特别坚硬,但是它特别脆弱,一不小心就崩掉了。我从金属创作中体会到了逆来顺受的这种思路,比如钢轨,如果我在电焊做完之后硬要用外力把它压直,它一定是会崩掉的,就断裂了。恰恰是钢轨自身的这种逆来顺受,焊点跟焊点之间形成拉力,让它形成这种造型的时候,突然发现这就是一个自然存在的状态,这个状态非常舒服。所以我对自己的生活状态也是这样,慢慢去思考。生活中大部分的火气和不解,基本都跑作品里面去了,通过作品化解掉。

郭成:我觉得那种崇高感就从这个形式从这个色调呈现出来。刚才提到几个案例,我也在想宋冬的那些作品,同样是用现成品和废弃物来做,一看就是那种衣食无忧,然后特别快乐,然后一个小屋进去上还有灯,就是那种很梦幻的,虽然它也是一些旧的或者那种掉漆的窗户,我觉得是能在作品中反映一个人的状态。

陈明强:我现在特别不去跟别人去谈所谓的智力,观念的问题。我的创作方法给我有了更多的思考余地,不用去那么着急,马上抛出阐述出来和别人比智力比观念什么的。

慈茹荃:你刚刚说这个我很认同,特别是在现在的这种艺术环境特别难能可贵,就是那种不媚俗。他还在坚持一些,好像大家都比较羞于启齿去表达的一些内容,比方说不朽,比如说是苦。这种情绪,在他作品里面依然很强硬地存在着,我觉得是个非常的可贵,能保留住这部分,还是蛮需要勇气的。

孙骞谦:我自己来到央美这个环境也算一种机缘巧合。在这里我挺露怯的,毕竟作为一个外行,讨论的内容对我而言是挺陌生的。我没有艺术方面的专业背景,但是听到“物派”这个词的时候,我猜测这里“物态”的“物”,是指物质事物的“物”,派就是派别的“派”,是这样吗?

迟丽萍:对!

孙骞谦:我大概能理解,“物派”是指所做的作品,它本身并不是作为一种符号或者象征物去承载特定的意义或者象征职能。相反,作品本身,它作为一个东西,就是对象自身。作品以它的物理载体自身为目的。是这样吗?

迟丽萍:学哲学的真是不一样!当时日本东京有两个比较著名的美术学院,一个是多摩美术学院,再一个是东京艺术大学,这里边的比较核心的一些人物,可以被称为物派运动的那些人,他们是多摩大学的一群学生,有雕塑系的,有绘画系的。当年全球都比较流行,绘画已经死亡了,雕塑已经死亡了,整个观念艺术它是非常盛行的时候,他们这一群人,他们都非常的想和传统美学去抗争,然后一心想能够把自己浸入到西方的美学系统中去,他们也都是学着西方艺术史长大的这么一些人。

当时在世界上与它同期有意大利的贫穷艺术,还有美国的极简,他们的所有作品都特别的像。它实际上是用了非常西方的一种语言,拼命的想进入到西方的体系中的这么一群年轻人。然后他们是很纯粹的,有一些创作,他们就是用了石头木头之类的,包括它非常有标志性的是关根伸夫当时在地上挖了一个椭圆形的一个大坑,把挖出来的东西又加了点水泥,然后就做成一个圆柱的形状,放在旁边。这个是物派运动一个标志性的一个作品,所谓的物派的是从那开始的。

日本人都不知道物派这个名字是从哪开始的,没有一个人站出来说物派这个字是从我这说出来的。当时是因为各种各样的运动,它在当时引起了很大的关注,有很多的批评的声音,有很多就是赞扬的声音。然后就说他们有一个共同的特点,它是没有传统的那些技巧,然后它就是体现了物质本身,用这个材料本身做出来的一些作品。后人管他们叫物派。

物派里边有一个特别牛的人,是当年偷渡到日本的韩国人叫李禹焕,他从小在韩国上的是艺术学校,但是他在日本读的是哲学。物派的成功与他有很大关系,因为他的理论非常的强,然后他对整个物派有很多的理论建树。讲起来,我觉得我们国内在网上查,还有在很多地方对物派有很多的误解,我们都是说它是有东方性的。所有的物派艺术家都不承认自己是与东方美学有关,他们是一心一意非常想进入到西方系统中去。但是因为他们是日本人,他们就像刚才陈明强老师说的,我没有想拆迁,但是你活在这个环境中,不可能说拆迁对我们的衣食住行没有影响。物派艺术家也是一样的,他们拼命的想进入到西方的那个系统中去,但是因为他们生在日本,长在日本,他们的作品自然而然就带有了东方属性。大概是这样子。

孙骞谦:物派的盛期是什么时候呢?

迟丽萍:69年到72年,然后就结束了。艺术家们就从小伙子们然后都开始成家立业了。然后这种作品它是卖不掉的就散了,各自各干各自的去了。69年到72年也就这三年。

孙骞谦:那后来他们做什么了?

迟丽萍:他们中唯一的一个继续做艺术的就是菅木志雄。菅木志雄是从头到尾一以贯之的一直在做那些图,就一辈子没变。然后其他的人要不然就是英年早逝。不然反正改行干别的了。像李禹焕也是一直做得很好。

我说一个题外话,物派它很早就进了艺术史了,它是70年代之后一直到80年代,日本的美术馆各方面对他们都是认可,最后它被市场认可。这种情况的出现,我觉得是因为西方没有创造力,就是你看同期西方意大利贫穷艺术,还有极简,都被炒到了价格实在是炒不动了的地步,然后这个时候他们把眼光放到了战后的日本和韩国,日本的具体派,物派,韩国的单色绘画就开始进入他们的视野了。

孙骞谦:想想挺有趣的。尤其是看物派盛期所处的时代的话。如果这批艺术家是从西方思潮获得灵感,那么他们的思考看上去像是对萨特,加缪那一批的存在主义的回响。但问题是,存在主义在二战后的盛行,就我的印象,基本上是持续到60年代中期为止了。比方说六八年学潮那阵子,福柯那一批年青一代就已站到前台,而萨特那一代的影响已经逐渐边缘化了。所以这里出现了一段很长的时间差。在物派这里,如果说作品被剥夺了符号性的意义,而是呈现作为物质性事物的对象自身,那么它的西方根源就很像是盛行于战后五十年代到六十年代初的存在主义思潮。但是两边间隔了能有十年时间。

当时存在主义扛旗的主要是萨特和加缪。加缪是另一种情况,比如他写的《局外人》,里边的主人公并不对生活做任何有意义的承诺,而只是像一个生活的局外人一样,单纯的活着。萨特可以直接关联于物派的想法。比如他写的小说《恶心》。里边主人公在酒吧喝酒,面对着绿色的啤酒瓶。这个东西赤裸裸地,光秃秃地呈现在他眼前。这种直接的,剥离了某些意义的光环与外衣的呈现让他反胃。无论如何,这东西就在这里,直截了当也无可回避。似乎存在主义的这一类思考与呈现,可以看做是物派思想在西方的根源。但这之间有着十年的时间差。挺有趣的。

回到刚刚你提到的事情,以及看到你的作品,我从一个纯粹外行或者观众的角度,并没有看到这些作品背后的思想是来自物派这种情况,就是把它看做一件事物赤裸裸地摆在这,它就是它自身,非常冷冰冰的,无法抗拒的,你看着就是有种陌生感的一个存在,这一种情况。这些作品本身确实很硬很冷,但是我明确看到它里头好像凝结了一些东西在里面。这个差异我有点纳闷。你提到有一点我觉得比较有趣的,好像可以定位我所感受到的差距。比如说迟老师提到物派的作品,基本上一次就成型,就做出来了。而你是在一种反复纠缠的状态,同自我纠缠,也同作品纠缠。你要把它摆在那里,反复焊它。然后你还得抽离出来,面对自我的负面情绪,并携带着这些负面,再次投入,再次进入焊接的活动。在此期间,又总要回到生活。完成一件作品的过程中,就要反复地经历这样一个纠缠的历程。因为是这样,因为你的创作经过了这样一个过程,它就不单纯是一个赤裸裸地摆在眼前,不得不去面对的一个东西或物件。而是一个你已经与它发生了很长时间的关联的,你作为一个个人,携带着自身生活,与之反复纠缠的对象。

所以在这意义上来讲,即便我做为一个完全不懂艺术的观众,也不会把它看做是一个单纯完成的物件。我可以想象像物派那种做法,一次性地完成一件作品,并让这个作品呈现出一种存在主义式的,冷冰冰的,不再负载任何价值的单纯物体。但是你的作品经过长期的制作,它好像凝结的某种情绪,它好像有种比较厚重的东西在那。它不是承载个别的意义,而是尽管有着某种蕴含意义的,可以做万花筒式多重解读的物件,在它的基底上,还是有种更丰富的东西。应当说这里边有你的生活,种种情绪的积淀,凝结在这里。尽管你在制作过程中会做到主观上的放空,这里仍有一种归属于你个人风格的,并在长期互动过程中揉进作品的要素。所以我觉得,如果物派作品果真有着存在主义根源的话,陈老师的作品应当不属于物派。

▲《自由意志》局部

陈明强:在做这个创作的过程中,因为创作耗期长,焊点要一点点去焊它。然后我又是多多少少是有点点稍微的强迫症,什么意思呢?比如这个钢板或者那个钢轨,真的是做了十几遍了之后,发现依然有很多地方是没有被我填满的。我对作品上露出来的生锈点很难容忍。即使做了很多遍,我还是想把它们焊满。可能差一点在别人看来没什么,但我自己本身得不到任何的缓解,说服不了我自己。恰恰是做到表面全覆盖,没有任何锈点,我觉得这个时候心情才算平和了。

慈茹荃:是可以理解成要有工作量,心里才踏实的吗?

迟丽萍:是这样,我觉得它是有一个标准。

陈明强:对,要达到那个标准才行。有的作品上只要有一个锈点,只要那个锈点在,我觉得这就是未完成的,有遗憾。所以说在做有的作品的时候,确实有这种强迫的东西,你说有什么东西让我坚持的,我觉得这东西就是要把它做完了。但是,有时又想,这样反复纠缠,有什么意义吗?好像,没意义啊!

迟丽萍:没意义,有时候要的就是这个没意义。有时候对这个的坚持,还是很重要的。

郭成:我想接着迟老师讲,你刚才讲的欧洲存在主义高潮的时候和物派的关系。就在那个时候,可能文化的主流和引导者是在美国。然后六七十年代,我们在说它跟欧洲的一些形式对比的时候,美国发起了极简的领域,对消费社会和媒体时代的来临,让艺术家更多在精神上去寻求一种纯粹性。所以它出现了一个流派叫极简主义。

▲交流现场

迟丽萍:没有,应该是心理动因,我应该是在李禹焕还是在谁的文章里边看到过存在主义。它一定是有存在主义的影响在的。但他们做的时候,可能没有在想存在主义的事情,我觉得是这样子。你比如说我们看展厅这些作品,我们觉得他很像物派,就是因为它在呈现形式上,这是什么?这是艺术家他们从小受的教育,让他有一个基本审美,对他这个审美你是没有办法的,我觉得这个是跟思想家特别不同的地方,你就觉得极简也好,或者贫穷也好,或物派也好,它放在那它真不一样,它看起来好像是未加工的放在那,但是他一定动了手脚的。人一定是有干预在的。

物派里东京艺术大学那一拨的,有一个叫榎仓康二,是我个人特别喜欢的一个艺术家。他做的所有的作品都是关于痕迹,他就是用颜料或者油渍弄在画布上,然后他让它自己慢慢的流,他就是让它自己去呈现,我就特别喜欢他这一系列的名字和作品。这一系列叫做干涉。但你感觉他好像是很自然的形成。但它一定是艺术家他自己的审美在那干预。

陈明强:等于艺术家是按了按钮。

迟丽萍:艺术家按了按钮“开”,还要按按钮“关”。这个过程可能它干预的比较少,但是它确实是艺术家觉得可以了,他就关了,对吧?如果他觉得还不行,他就一直做。就像你锈点一样是吧?它是有一个干预在的,干预是什么?我觉得是一个审美,就他的审美在那,当然,这个审美不一定是美。

孙骞谦:我有一个问题,你做一个作品之前,脑子里是不是有一个预先规划的作品样子,然后做下去?

陈明强:在创作过程中,有一部分作品是使用了金属现成品,我第一眼看到它的时候,我就知道这个东西我该用不锈钢电焊条如何去包它,该大概怎么呈现,也就是说怎么做是能很明确判断。但是有的对象碰到了,我只是隐约觉得这东西好像能干点什么,但是又不确定。这时候我就把它拿回工作室放显眼的地方,经常看看它。就像人跟人之间相处一样。日子久了,有的创作思路就来了。人跟人之间也是如此,有的是一见钟情,马上就特对眼,有的时候是看久了之后,才能有感觉。就是这么个状态。

迟丽萍:物派它也是一样。比如说物派作品中有一件,纸里面包了一个石头,它是艺术家打着车去了材料市场,就在北京建筑材料市场上,那么多石头堆在那,就把它搬回来了,搬回来了之后,它就是一个石头原始的状态。就这块石头,艺术家觉得我无论如何不行,这块我不能要,它还是稍微的削了一块去,最后这弄去点,那弄了点,你看起来它是一个很自然的石头,它还是有经过一点点加工的。我不是艺术家,所以我是看不出来它削了一块和没削一块区别在哪里。但不行就不行,多一下也不行,少一些也不行,而且它就在那,还是包在纸里边的。其实那块多一点少一点,它是没有什么的,但艺术家还是削去了那块他认为多余的部分。所以就是艺术家的这一点,让我觉得非常纯粹的地方,我往往是用这种叫什么强迫症,来区别这个艺术家的纯粹性,有的时候,每个人他自己的那一个点我们是很难理解的。我觉得这个是艺术家很了不起的地方。

孙骞谦:我想获取一些信息,反正都是机缘巧合,那我就聊远一点。最近凑巧,在读一些关于想象力与创造性的材料,就看到有介绍康德《判断力批判》的段落。康德谈到一种“无目的的目的性”。他考虑的是关于天才的思维,具体说是艺术天才。他似乎是说,天才具有的创造力根源于想象力。而这种想象力包含一种不确定性。比方说我们看到一个杯子,从认知角度,我能看到这有个杯子,首先要求我理解“杯子”这个概念,并把这个概念施加到我看到的这个对象。在制作层面,比方说我是个工匠,当我制作一个杯子,我首先知道“杯子”该是个什么东西。然后基于我对杯子本身,以及我对制作杯子所需遵守的规则的理解,按照这个规则,把它做出来。康德想表达,艺术家作为天才,他要做一个东西,但不受这种概念规则的束缚。另一方面,他的制作也不是漫无边际的,随机性的生产。他首先有一个制作的目的在里边(制作过程中),但是这个目的不是指特定的概念。按他的用词,这个制作过程就包含了一种“无目的的目的性”。在这里我想问,当你制作时,是先有一个想法,比方脑子里浮现一个要制作完成的特定概念,还是就先把自己投入进去,顺着它往下走,往下制作?所以就会有刚刚提到的那个问题。

▲《合理结构》 旧手推车 磁铁矿石 不锈钢电焊条 183 x 65 x 80.5 cm 2016

陈明强:这个问题在创作过程中确实是有。现在为什么我喜欢把一件创作花的时间会更长一点,是因为我意识到,比如说电焊这工具,很多人一开始用的时候都特兴奋特紧张,新鲜刺激还有点小危险。但如果持续焊几年,都是机械地重复做的时候,已经不是一个所谓的兴奋和兴趣能支撑下去的。而恰恰就在这种最枯燥无味的时候,我才能对金属材料对焊点开始敏感了。重复的制作,它并不是为了获得这种技术的娴熟,而是为了做多了之后获得对这种材料本身某种变化的敏感,能看得别人看不出来的看不到的变化。而且在创作这个过程中,因为敏感的被提升,下一个创作思路就慢慢就生长了。敏感意味着得到了一个很偶然的意外的收获,就这个东西不是事先能想不出来的,说高点属于“灵感”乍现,所以说它确实是一个没有目的的目的性,它有这方面的一个情况。

孙骞谦:有目的性,在但它并不是指向特定的目的性。

迟丽萍:我觉得这个没有目的的目的性,说的真是挺准的,好大一部分艺术家的创造过程都是这样子的。

孙骞谦:从我个人角度,是想对你做一个长期的跟踪观察。刚刚提到的无目的的目的性。在制作过程中,或许会形成一个特定的概念,制作成了对于这个概念的落实。刚刚迟姐提到日本的物派,我突然想到之前看的一篇小文章提过的事情。对日本民众做一个关于最喜爱的唐诗的调查问卷。投票结果排名第一的是杜甫的那句“国破山河在”。为什么会想到这个,就是在于,其实这五个字非常简单,懂汉语的人一听就明白。但是他能给人带来震撼,这个震撼的背后似乎是,它承载了一种极其丰富的含义。丰富到从这里的语词中溢出的程度。从物派到日本,再到“国破山河在”,是个外部的联想过程。但是这里的一些考虑与眼下的话题是有内在关联的。根据存在主义所处的现象学传统的说法,事物呈现于意识的情形,可以构成一个连续性光谱。光谱的一端就是存在主义式的,对象剥离了某种固有意义,赤裸裸地呈现。另一端情形是,对象呈现的意义超出了,或者说溢出了意识对于它的意义把握。比方说“国破山河在”这样的诗句就有这种溢出的意义。另外一个例子,是我读书时听老师提到的,比如“大屠杀”这件事。对于欧洲人,对于犹太人而言,这个历史事件总是有着超出个人在特定时刻对他的把握的深厚并且丰富的意义。这种意义满溢的特征,想起当年读书的内容,可能还可以关联于个体面对对象时的主客体颠倒的可能。意识主体转为客体,被质问存在的资格。比如说当我面对“大屠杀”这件事,或者面对艺术作品时,它们是在质问,质问面对它们的人,“你将如何自处”?

回到你的作品,我在观看时也会有类似的感受,比如那个貌似树枝在石头上生长的作品。我蹲在那去看它,我看到了什么?它的物理形态就是那样。但你打算表达什么?或者承载何种符号?这里就有种丰富性。比如刚刚提到说,做材料的的有重金属范儿。我突然就联想到林肯公园有首歌,歌名叫In the End。这首歌的MV末尾有一段,荒原中长出了树枝,树枝上长出了叶子,像荆棘那样的生长。当然,联想到这不是说这个作品的造型有多丰富,多能引发我的联想。问题不是这么简单。这个作品本身就像是有一种挺厚重的意义沉淀在这里面了。这不是某种特定的意义,而是当你面对它的时候,就有那种包含并且超出了种种意义可能的满溢的特征。然后我想,它能带来这种效果,是不是跟你花了很长时间制作它有关系。因为这种制作有着很漫长的历史,你会把很多东西,当然也包括你本人的,以某种方式压缩或者沉淀进去了。我跟你认识的时间不算很长,对于你的经历和背景,还有很多是未知的。但是我所体验的这种满溢和丰富,或许就是跟你携带自身的生活去制作它有关系。如果是这样,那么这里的纽带是挺玄的,也挺神奇的。但也让我好奇。我之前读书,学哲学,都是在高度理论化的层面,接触的都是很抽象的说法。眼前对于我而言,有个活生生的人和他的作品,很具体。刚刚的体会是来自现实的验证,还是主观的想象或者理论的比附,这让我很好奇。

▲《金枝》磁铁矿石 铁精粉 铁合金 不锈钢电焊条 2013-2018

陈明强:我相信是很多时候,当作品呈现出来后,艺术家是退场状态。这个时候是观众的主场,就是说人家经常说一千个观众一千个哈姆雷特。因为你的敏感,你的那种沉淀和你的那种阅历,才让它能给你带来这些理解。

创作过程中,确实是会把一些情绪想法融入到作品里面。另外这个作品名字可能会有很大的引导性作用。作品名称,往往会让作品出现如你所说的“溢词”。我好像有点明白为什么有很多极简主义的艺术家,或者说搞抽象绘画的艺术家的作品名字常常叫无题什么之类的,是因为他不想给这个作品,赋予它更多额外的其他信息。

孙骞谦:你的作品当中,我看到喜欢的,就拒绝去看展签。

迟丽萍:说到这个命名,你的作品是做完了之后你就会有名字吗?还是因为展览?

陈明强:有的名字在做之前就有的,可能有的是做完之后才有的。比如那件圆环中间夹一块铁矿石的作品,我一开始想叫的是《十环》。后来有一天是看电视连续剧里面有一个男配角的名字叫怀石。我发现金属和铁矿石两个都很硬的东西,铁竟然把铁矿石夹在里面,就是怀石,我就给它取名叫《怀石》。

迟丽萍:这个日本人一看又产生歧义了,想到怀石料理。

▲《怀石》磁铁矿石 角铁 不锈钢电焊条 165 x 155 x 40 cm 2018

陈明强:歧义这个东西是有的。就像有的朋友听到这个展览的题目叫“金汤”,他们老想着是康师傅的“金汤肥牛”。事实上策展人刘礼宾老师是引自“固若金汤”的典故。前几天美院人文学院王浩老师说,从周易的角度上讲,“金汤”这名字要比“金枝”好。为什么呢,因为在中国传统五行说中,金生水,水生木。金是能化成水的,而水又能养木。他这么一说,还真挺有道理。而我和朋友解释“金汤”展览命名就会更轻松一些,都是说之前这些年做了很多次的个展计划,结果每次都无声无息的泡汤了。而这次展览从一开始就有贵人相助,八字已有一撇,所以叫“金汤”,讨个吉利。

段少锋:由于时间关系,我们今天的沙龙讨论就到这里,感谢各位朋友的参与。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。

特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明

关于报社关于本站广告发布免责条款

中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1

Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved

中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像

经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1

Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved