2016年11月24日,由清华大学美术学院、中国美术家协会艺术委员会主办的“炉火正红—王建中艺术作品展”在中国美术馆盛大开幕,展览集中展示了王建中教授从业以来设计创作的百余件艺术精品,涵盖了陶瓷、紫砂和玻璃三大艺术品类,通过实物全面展现“器以载道、器以载美”的工艺造物理念。开幕式当天还举办了“炉火正红—王建中艺术作品展”研讨会。

开幕式大合影

“炉火正红”汇聚三大艺术品类

能够在中国美术馆举办活动的,多是大家、名家,艺术作品自是精中选优。有的时候是书画作品展,有的时候是陶瓷或者紫砂精品展,然而这一次,在王建中教授的个展中让人眼前一亮的是“精美的陶瓷、剔透的玻璃和结构致密的紫砂”汇聚在了一起。关于“炉火正红”,王建中教授有着自己的诠释,但是在观者看来,这三大艺术品类则从另外一个角度诠释了“炉火正红”的内涵。

王建中教授

据了解,这是王建中教授首次大规模个展,来自各地的文化艺术界名人名家汇聚于此。中国文学艺术界联合会副主席、中国美术家协会主席刘大为,中国文学艺术界联合会副主席杨承志,清华大学校务委员会副主任、清华大学教育基金会副理事长张凤昌,中国轻工业联合会前会长步正发,清华大学美术学院原院长常沙娜,清华大学原副校长王明旨,清华大学美术学院党委书记李功强,中国文学艺术界联合会原书记处书记、副主席胡珍,中国美术家协会分党组书记、驻会副主席徐里,中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山,中央美术学院院长、中国美术家协会副主席范迪安,全国政协社会和法制委员会原驻会副主任顾伯平,中国电影家协会副主席尹力,中国工艺美术学会常务副理事长赵之硕,中国陶瓷工业协会副理事长付维杰,中国日用玻璃协会副理事长刘建平等百余名来宾出席了开幕式。开幕式由清华大学美术学院副院长张敢主持。

展览的作品有早些年的创作,也有近几年的新作。从这些艺术作品中观者可以看出,王建中教授的设计独具匠心,既简洁大方,又不失创新构想,既包含中国传统文化符号,又融入了西方现代设计手法,是其长期学养、视野、经验之结晶。在王建中教授看来,“炉火正红”作品展既是对过往的回顾,亦是对未来的鞭策。

王建中的陶瓷作品在吸收西方陶艺流派精华的同时,并没有迷失自我和传统,而是努力将传统与现代完美地融合在一起,并致力于创新变革,走出了一条既保持本土文化特性,又符合时代精神的正确的陶瓷艺术发展道路。他在宜兴创作的紫砂壶《涡线提梁》,以简练、单纯而完美的造型为特色,从提梁到壶身似天然曲线,圆润中使人感到富有弹性的力与美交织,是一款经典之作;“天柱”对壶造型、“石趣”壶造型曾经在业内产生很大影响,成为风靡一时的设计风格;《冷咖啡具》设计一改咖啡器具常态,将实用功能与整体审美完美结合,大方、现代,获得北京工业设计银奖;陶艺作品《永恒》由中华人民共和国文化部收藏……这一系列作品表现出王建中的人文思考。陶瓷作品《铁红釉刻线纹瓶》和《蓝釉刻纹罐》分别被国家博物馆和中国工艺美术馆收藏。

玻璃作品成展览一大亮点

作为清华大学美术学院教授、博士生导师,经过艰苦卓绝的不懈努力,王建中教授和他的同事们白手起家构建出中国玻璃艺术教育体系,中国高校第一个玻璃艺术专业在清华美院诞生,填补了当代中国玻璃艺术创作与研究的空白。他本人先抟土为器,后铸沙成璃,开启了一个新的创作领域。

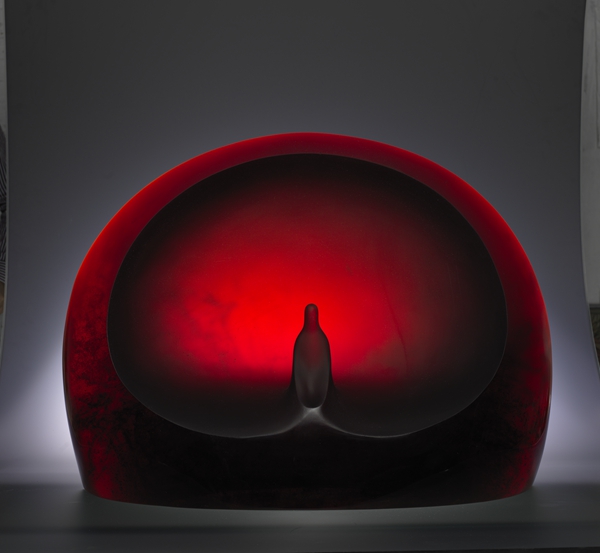

《创世》2016年

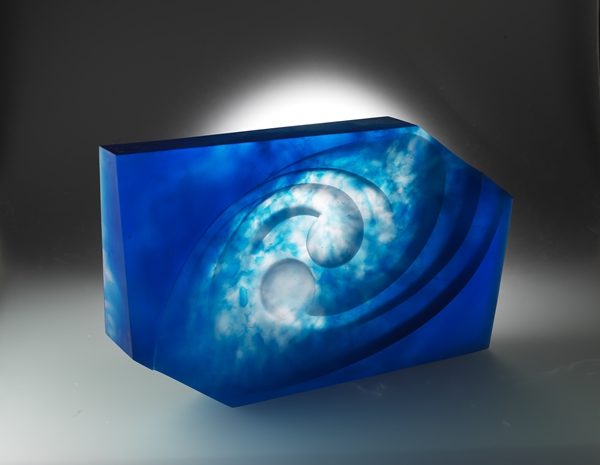

王建中教授的玻璃艺术品,充分利用玻璃透明、对光线折射及反射特性,发挥极大的想象力,远古、自然、人文、科学元素通通为其创作所用,《元·初》、《启程》、《创世》、《望风云舒卷》、《邂逅—太极遇上引力波》等等作品,原本冷峻的材料、单调的色泽,经过王教授的设计创作,变得生动、富有想象力,让观者体悟到奇幻之美和作者的品格与情怀。

他从玻璃折射的光色微妙变化中看到了瞬间的永恒,从光怪陆离的结晶分布和光影的构成中找到了艺术形式的生成方式。他借鉴西方玻璃艺术,但又展现了十足的东方气派,观众从中能看到汉唐的浪漫大气、宋明的清朴素雅,传统文脉不息循环,色彩单纯而具有丰富变化,晶莹纯净的质感与朴素而坚实的风格相融,呈现出独特的真、善、美的艺术魅力。这些作品体现了他“采宇宙光华,纳天地神韵,循自然之道,守造物之法”的玻璃艺术创作过程。

《清风明月》2015年

王建中的作品多次被作为国礼赠与外国友人或有关机构珍藏,他参与主持设计了1984年赠送给日本3000名来华访问青年的礼品,为中华人民共和国外交部驻纽约总领馆设计制作了玻璃壁画《辉煌的四大发明》,为澳门行政公署设计了陶瓷壁画《敦煌乐舞》。

开幕式上众多艺术大家、名家对王建中的作品给予了高度评价。邵大箴认为其作品“极大地丰富了人们的想象力,启发人们认知美无所不在的道理,刺激人们勇敢探求未知的激情,鼓舞人们热爱艺术,热爱创造,热爱生命。” 清华美院张守智教授称其为“集陶瓷与玻璃艺术大成者。将玻璃与陶瓷的审美特性紧密地联系在一起,形成了独具魅力的新的审美感受,堪称时代精品。”清华大学吴倬教授评价“王建中的造型艺术是赋予陶土、瓷土、玻璃等物质以生命和灵魂的美好艺术创造,能够以蕴含于其中的人文精神启迪着人们的思想,激荡着人们的情感和引导着人们的价值诉求。”

《永恒之四》2016年

真、善、美是王建中教授的艺术追求,正如他所说:如果你的艺术,你所创造的美,感动了别人,使人觉得幸福和美好,你便获得了最大的成功和奖赏。“基础知识的宽厚是创新的源泉,学科交叉和审美意识的通达是创新的重要途径。”这是他一直践行的学术主张。胸怀美好理想,秉承包容、豁达的态度和不断开拓创新的精神,运用不同材质,历经炉火淬炼,大气、灵动、有韵味的艺术作品使人感受自然之美、生活之美,令人遐想,乐享其中。这就是王建中艺术作品的魅力带给人们的美感享受。

此次展览将从11月24日一直持续到12月4日。

《邂逅-太极与引力波》2016年

“炉火正红—王建中艺术作品展”研讨会:

因为此次展览汇聚了陶瓷、玻璃和紫砂三大艺术品类,所以王建中教授的作品不但让观者一饱眼福,就是参加研讨会的与会专家也给予了高度赞扬。他们分别从陶瓷、玻璃以及紫砂等多个专业角度诠释了“炉火正红—王建中艺术作品展”的艺术价值和文化价值!

清华大学美术学院教授 张守智:

这个个展我感觉非常新鲜。这个新鲜就是玻璃艺术在美术馆的展出,这是新中国成立60多年来的第一个展览。我国的玻璃艺术基础没有陶瓷这么深厚,但历史很长,中国的玻璃历史有几千年,但是没有陶瓷发展得那么普及。一直到这个世纪初,美院才把王建中从陶瓷系调出来,让他办玻璃艺术系。艺术玻璃在国内是一个空白,但是有一点基础是哪儿呢?就是山东博山的琉璃,包括鼻烟壶的内画壶,那个是玻璃。所以王建中这16年当中最早接触的一个基地应该是博山,现在博山市的市徽是他设计制作的。王建中先生在中央工艺美术学院教学,他是认认真真从事工艺美术教育的德才兼备的好老师,在教学之外还承担着大量的社会工作。他兼着中国工艺美术学会的副理事长,又是中国陶瓷工业协会艺术专业委员会的主任,每年承担着协会的工作,特别是陶瓷协会的工作。现在清华大学美术学院陶瓷系的任何一个老师也不像王建中这样熟悉全国当代各个陶瓷厂的情况,而且他大半时间还承担着全国当代陶瓷、艺术陶瓷、日用陶瓷和陶艺各个产区的创作活动,全年起码有三个月时间要承担这个工作。所以今天的玻璃艺术展览当中,他的作品让我很震撼,他的作品有份量、有时代感,在他的作品当中能看到传统文化,很多东西融进去了。一件玻璃艺术作品完成的时间,远远超过我们完成一件陶瓷作品的时间,要经过雕刻等复杂程序,玻璃的硬度大概是1400多度溶解度,温度很高,所以这个难度很大。这次王建中的展览会为新中国的陶瓷玻璃专业的发展带来很大的促进作用。

《途·日》2016年

中国艺术研究院常务副院长 吕品田:

我想谈谈我对建中艺术的一些看法。

他的陶瓷作品,我觉得每一件作品都像他自己,特别是有人格的面貌清晰地呈现在他的作品上,端端正正。所以建中的陶瓷艺术最突出的成就体现在造型上,造型很讲究、很大气。我也是学陶瓷出身,深知陶瓷的每一个推进是非常不容易的,它就是两根线条,尤其是对器皿来说,这两根线条的变化非常难、非常有讲究,起伏、收支、收放,可能只是在毫厘之间,器皿就会发生一种全新的变化。我们搞陶瓷专业的,会更多地看建中作品里面的门道。建中的作品造型很讲究,一是有他的审美趋向,端庄、大气、雄浑,这跟他的人是有关系的,他的取向就是很端正的艺路。还有就是他的这种造型会紧扣着材料和工艺。大家可以注意到,他处理青瓷、处理钧红等材料是不一样的,到目前为止我觉得钧红这种火红的釉色非常大气,能够体现出钧红的气质。他在青瓷方面的考虑是空灵的多,给釉色的呈现,给那种纯净、宁静、空灵的釉色的美学品格留出了足够的、充分的空间。现在很多搞陶艺的人在创新时不懂得该在什么地方进行装饰,所以建中整个陶瓷作品非常有法度,能见出丝丝入扣的修养功夫,看出对于陶瓷艺术的工艺材料的深切认知。这种东西不彰显,不是大刀阔斧,或者靠体量,或者靠外在的很表面的东西来夺人,他的东西很内敛、很成熟,这是建中这批作品给我的突出印象。

二是它在这种端庄之下又充满了变化,有很多很细腻的生动的东西,一种灵动的、活泼的因素呈现出来。我注意到他的紫砂壶是用竹节做的,我觉得很新颖。其实用竹节来做紫砂壶本身不新鲜,但是壶嘴和壶把的处理,那种线条不是紫砂最传统的处理,突然让人眼睛一亮,这个东西很新颖。竹节壶本身很传统,但是在这种细节上看出他的创新和心意,这使得紫砂壶端庄当中有一种飘逸。这种灵动的处理,在这些陶瓷作品上都能看到。在釉色处理上可以看到一种流淌的空间,这些都是充满匠心的。

《天·元》2016年

清华大学《装饰》杂志主编 方晓风:

从王老师的艺术创作、作品上来看,在今天这个展览中,两种材料非常有意思,一个是陶瓷,一个是玻璃。刚才张先生也说了,很多学校其实陶瓷、玻璃是放在一个系里面来做的,因为它们在工艺上有相似性。但是在中国的语境里,陶瓷和玻璃区别很大。陶瓷是我们的传统材料,玻璃传统上有,但是量非常小,审美上也很不一样,中国的玻璃艺术和西方的玻璃艺术走的路完全不一样。所以王老师这两种材料的创作有一种有趣的对比在里面。

我看了这次展览最深的印象是王老师求变的愿望非常强。这两个材料求变的方向不一样。在陶瓷上,他的注意力主要放在造型上面。他的造型更多的不是在竹节那一类作品上,我觉得王老师的作品还是在日用陶瓷的方向上,所以是一个比较几何化的创作,就是把它的造型更几何化、更现代化,这是一个非常重要的方向。在玻璃这块,因为我是玻璃爱好者,所以我可能更关注玻璃,我觉得王老师非常有意思,在玻璃上的重点还是放在了玻璃色彩的控制上。西方的玻璃其实更强调玻璃的光学特质,透明性,他们对反射、投射方面更关注。中国玻璃,传统上,我们的玻璃是仿玉,所以还是适度地让它不透明。王老师在中国美术馆办的这个展览,等于是中国当代玻璃艺术的一次登堂入室。其实去年王老师在上海的玻璃博物馆已经办了一个个展,但是在国家美术馆办这个展览,象征意义很大。

《叠泉》2011年

清华大学美术学院学术委员会主任 尚刚:

建中在很多方面都是有成就的,作品有玻璃,有陶瓷,陶瓷里面有陶艺、紫砂等,这几方面都取得了重要的成就。现在中国的陶瓷有时候说起来是让人叹气的,很多陶艺家和大师,没有把他们的工夫花在业务上,没有花在造型上,他们把工夫花在装饰上,可装饰往往走斜了,很多陶瓷装饰成了绘画的天下,成了写意画的天下,成了粗野写意画的天下,这跟建中是截然相反的。建中的陶瓷有装饰,但是装饰很少,而且装饰是点睛的、含蓄的,但同时我们还能看到端庄、浑厚的感觉。无论是点睛、含蓄,还是浑厚、端庄,都更贴近中国文化本质,也是建中和很多陶瓷、玻璃艺术家不一样的地方,这也是建中高明的地方。

还有就是现在的中国陶瓷对于日用瓷的关注少了很多,建中在这方面花了大工夫。他的紫砂,尤其是他竹节用瓷的设计,在艺术上有很高的造诣。我没有挨个端着用用,但是看它的样子我相信绝对是适用的,而且是好用的,其实这也是陶瓷的本质。

陶瓷主要还是看适用的,陶瓷艺术界应该多来看看建中这样的展览。如果有几位像建中这样的艺术家,做陶瓷、做玻璃,至少陶瓷的旷怪、无力的面貌应该有根本的改进。我期待着建中教导更多的人。

《大明潮系列之霸王枨》 2014年

《宇宙洪荒》2004年

《大明潮系列之牙枨》2014年

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。

特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明

关于报社关于本站广告发布免责条款

中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1

Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved

中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像

经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1

Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved